Проект БЕЛТА расскажет, опираясь на музейные находки последнего времени, о людях, которые воевали на фронте, сражались в подполье или в партизанах, чтобы приблизить светлый день освобождения Беларуси.

минск. 3 июля 1944 года

Громада, полыхающая отсветами пожаров и ласкающая жемчужностью утреннего неба, с приближением к ней раскрывает все больше подробностей. Толпа, запрудившая улицу Ленинскую (ныне Ленина) до самой площади Свободы, встречает советские танки, движущиеся со стороны Лавского моста. Это была главная переправа, соединявшая центр Минска с его заречной частью. До середины 1960-х по мосту ходил трамвай.

Танки въезжают на площадь, на броне – солдаты, партизаны. В центре полотна – командир головной машины. Он победно взметнул вверх правую руку с автоматом, в левой у него цветы. Объятия, слезы радости, поцелуи, вынутые из тайников пионерские галстуки, братские рукопожатия, восторг, удивление – десятки оттенков счастья в то июльское утро, когда 4-я гвардейская танковая бригада обходным маневром с северо-востока вошла в многострадальный город, находившийся 1100 дней под оккупацией. Восторгаясь непередаваемой атмосферой картины, не сразу замечаешь бойца на мотоцикле впереди танковой колонны. Кто этот парень? Из каких источников черпал вдохновение художник, создавая столь реалистичный образ?

Волков писал свою картину по памяти. В июне 1941-го он с семьей не успел эвакуироваться из Минска. Смогли добраться только до Борисова, но и там уже был немецкий десант. Вернулись домой. Оказалось, на пепелище. Сгорело все: книги, картины, архивы. Ютились на 7-й линии в брошенном жилье. Вытерпели, выжили и встретили светлый день освобождения. И первое, за что взялся мастер, – монументальное полотно об этом радостном событии. Картина изначально задумывалась как декоративное панно для вестибюля Дома правительства. В марте 1945-го с Волковым подписали договор: художнику на его создание отводился ровно год, который растянулся в итоге на… целое десятилетие.

В постоянной экспозиции Национального художественного музея особое место занимает монументальное, пять с половиной метров на три, полотно Валентина Волкова «Минск. 3 июля 1944 года». Оно словно магнитом приковывает взгляд, как только по крутой беломраморной лестнице поднимаешься в зал белорусского искусства.

Фотографическая память художника сохранила множество подробностей, но рисовать-то нужно было с натуры. Иначе как достигнуть той глубины правды, которой славилась советская реалистическая школа живописи.

Волков мучился в поисках типажей. Рисовал знакомых, родственников, жителей близлежащих улиц.

– Мельница находилась примерно там же, где нынешний художественный комбинат, – вспоминает внук живописца, художник-иллюстратор Сергей Волков.

– Дед углем на стене записывал фамилии тех, кто ему позировал, и с гонорара с каждым расплатился. Но это касается именно горожан. Солдат к нему привозили из Уручья, и к моменту завершения работы почти все они демобилизовались и разъехались.

Картину в 1953 году показали на республиканской выставке, в 1955-м – на Второй декаде белорусского искусства в Москве. Академия художеств СССР посвятила полотну специальное заседание, отчет о котором опубликовал журнал «Искусство». Кроме похвал, прозвучала и критика. Волкову пришлось еще год шлифовать свою работу.

Наконец, 5 ноября 1957 года гигантское полотно увидели первые посетители Государственного художественного музея БССР. Среди них были и те, кто 3 июля 1944 года встречал наших танкистов на площади Свободы. Люди плакали, узнавая себя в персонажах.

Волков мучился в поисках типажей. Рисовал знакомых, родственников, жителей близлежащих улиц.

– Мельница находилась примерно там же, где нынешний художественный комбинат, – вспоминает внук живописца, художник-иллюстратор Сергей Волков.

– Дед углем на стене записывал фамилии тех, кто ему позировал, и с гонорара с каждым расплатился. Но это касается именно горожан. Солдат к нему привозили из Уручья, и к моменту завершения работы почти все они демобилизовались и разъехались.

Картину в 1953 году показали на республиканской выставке, в 1955-м – на Второй декаде белорусского искусства в Москве. Академия художеств СССР посвятила полотну специальное заседание, отчет о котором опубликовал журнал «Искусство». Кроме похвал, прозвучала и критика. Волкову пришлось еще год шлифовать свою работу.

Наконец, 5 ноября 1957 года гигантское полотно увидели первые посетители Государственного художественного музея БССР. Среди них были и те, кто 3 июля 1944 года встречал наших танкистов на площади Свободы. Люди плакали, узнавая себя в персонажах.

В Красную армию он ушел семнадцатилетним. Как и все ребята в его родной костромской деревне Филатихе, мечтал побыстрее попасть на фронт и бить фашистов. Но в ноябре 1943-го советское командование предпочитало уже воевать умением, а не числом. Дмитрий полгода провел в 14-м учебном отдельном мотоциклетном полку в Гатчине. После его зачислили во взвод разведки роты управления 4-й танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса на должность разведчика-мотоциклиста.

В часть он прибыл 23 июня 1944 года – в день начала операции «Багратион».

«Началась моя боевая служба во взводе разведки недалеко от Минска на Оршанском направлении, – пишет Дмитрий Суворов в своих неопубликованных воспоминаниях. – Между Минском и Оршей была передовая линия фронта. Линия фронта была глубоко эшелонированная, укрепленная. Немцы знали, что это последний рубеж, что впереди граница, и не хотели никак уступать, сдавать Белоруссию. В танковом корпусе 4 бригады: 3 танковых по 65 танков „Т-34“ с 76 мм и с 85 мм пушками. Началась операция „Багратион“, на оршанском направлении в течение трех дней прорвать оборону не могли, и только 26-го числа корпус был введен в бой – в прорыв».

Танкисты дислоцировались на исходных позициях восточнее Нового Села в Лиозненском районе. С того времени фронт, как заколдованный, не сдвинулся ни на метр, но наступало время решительных действий.

– Мне выдали автомат и несколько коробок с частями американского мотоцикла «Харлей-Дэвидсон», – рассказывает Дмитрий Николаевич. – Такой машины прежде в глаза не видывал. Спрашивал у ребят, но и они с подобной техникой не сталкивались. Пришлось собирать и осваивать самому.

В районе деревни Заволно Оршанского района передовые части 4-й гвардейской танковой бригады столкнулись с ожесточенным сопротивлением гитлеровцев. Завязался жестокий бой. Расстояние между передним краем и командным пунктом в Новом Селе составляло не менее 40 километров, и Суворов, единственный в бригаде мотоциклист, непрерывно курсировал между передовой и КП, доставляя офицера связи с устными приказами и донесениями.

А 26 июня бригада пошла вперед. «По магистрали Москва – Минск движение провести не удалось, – рассказывает ветеран. – Танки горели, было принято решение по болотам, по труднопроходимым дорогам продвигаться вперед. Наш корпус в течение суток обошел с запада Оршу и завершил окружение города, 27-го числа Орша была освобождена. Корпус получил задачу идти на Минск. Двигались лесными дорогами, я в боевом разведдозоре на мотоцикле, сзади БТР с разведчиками, танк или взвод танковый, в зависимости от задачи. Задача – обнаружить врага, определить его силы и средства, передать данные командованию».

За неделю 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус прошел с боями 200 километров, к утру 1 июля сосредоточившись в шести километрах восточнее деревни Черневки Борисовского района. Войска были готовы форсировать Березину. До Минска оставалось совсем немного.

Тем временем разведдозор 4-й гвардейской танковой бригады под командованием гвардии младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова лесными и болотными тропами стремительно продвигался к белорусской столице. Впереди на мотоцикле – рядовой разведчик Дмитрий Суворов, «глаза и уши» танкового взвода.

– Командир бригады полковник Олег Лосик приказал боевому разведдозору отыскать путь, где не было таких мощных укреплений, как на шоссе Москва – Минск, неожиданно для врага войти в город и не дать ему взорвать мост через Свислочь, – рассказал мне по видеосвязи Дмитрий Николаевич.

– В ночь на третье июля километрах в двадцати от столицы повстречались нам партизаны. Смотрю, у дороги выстроилось несколько человек, готовых стрелять. Кто такие, в темноте сразу не разберешь. Я собрался уже открыть огонь… Подъехал ближе – одеты кто во что горазд. Значит, точно не немцы.

Вскоре раздался рев танков разведдозора. Танкисты выбрались из машин, обнялись по-братски с партизанами. «А мы знали, что вы где-то здесь, в лесу! – на радостях рассмеялись те. – Сначала накормим вас щами, потом дорогу покажем».

– Мы рассчитывали на эту встречу, – признается Суворов, – без подмоги местных жителей нам не удалось бы отыскать надежный путь через болота.

Среди партизан оказалось немало минчан, у которых в городе оставались семьи. Они-то и помогли танкистам незаметно выйти на северо-восточную окраину города – вероятно, в районе Комаровского болота.

– Жаль, не помню фамилии этих людей, да и географию города с трудом представляю, – вздыхает Дмитрий Николаевич.

Зато навсегда остался в памяти вкус партизанских щей и непритязательный уют лесной хатки, где их с такой невероятной теплотой принимали.

В часть он прибыл 23 июня 1944 года – в день начала операции «Багратион».

«Началась моя боевая служба во взводе разведки недалеко от Минска на Оршанском направлении, – пишет Дмитрий Суворов в своих неопубликованных воспоминаниях. – Между Минском и Оршей была передовая линия фронта. Линия фронта была глубоко эшелонированная, укрепленная. Немцы знали, что это последний рубеж, что впереди граница, и не хотели никак уступать, сдавать Белоруссию. В танковом корпусе 4 бригады: 3 танковых по 65 танков „Т-34“ с 76 мм и с 85 мм пушками. Началась операция „Багратион“, на оршанском направлении в течение трех дней прорвать оборону не могли, и только 26-го числа корпус был введен в бой – в прорыв».

Танкисты дислоцировались на исходных позициях восточнее Нового Села в Лиозненском районе. С того времени фронт, как заколдованный, не сдвинулся ни на метр, но наступало время решительных действий.

– Мне выдали автомат и несколько коробок с частями американского мотоцикла «Харлей-Дэвидсон», – рассказывает Дмитрий Николаевич. – Такой машины прежде в глаза не видывал. Спрашивал у ребят, но и они с подобной техникой не сталкивались. Пришлось собирать и осваивать самому.

В районе деревни Заволно Оршанского района передовые части 4-й гвардейской танковой бригады столкнулись с ожесточенным сопротивлением гитлеровцев. Завязался жестокий бой. Расстояние между передним краем и командным пунктом в Новом Селе составляло не менее 40 километров, и Суворов, единственный в бригаде мотоциклист, непрерывно курсировал между передовой и КП, доставляя офицера связи с устными приказами и донесениями.

А 26 июня бригада пошла вперед. «По магистрали Москва – Минск движение провести не удалось, – рассказывает ветеран. – Танки горели, было принято решение по болотам, по труднопроходимым дорогам продвигаться вперед. Наш корпус в течение суток обошел с запада Оршу и завершил окружение города, 27-го числа Орша была освобождена. Корпус получил задачу идти на Минск. Двигались лесными дорогами, я в боевом разведдозоре на мотоцикле, сзади БТР с разведчиками, танк или взвод танковый, в зависимости от задачи. Задача – обнаружить врага, определить его силы и средства, передать данные командованию».

За неделю 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус прошел с боями 200 километров, к утру 1 июля сосредоточившись в шести километрах восточнее деревни Черневки Борисовского района. Войска были готовы форсировать Березину. До Минска оставалось совсем немного.

Тем временем разведдозор 4-й гвардейской танковой бригады под командованием гвардии младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова лесными и болотными тропами стремительно продвигался к белорусской столице. Впереди на мотоцикле – рядовой разведчик Дмитрий Суворов, «глаза и уши» танкового взвода.

– Командир бригады полковник Олег Лосик приказал боевому разведдозору отыскать путь, где не было таких мощных укреплений, как на шоссе Москва – Минск, неожиданно для врага войти в город и не дать ему взорвать мост через Свислочь, – рассказал мне по видеосвязи Дмитрий Николаевич.

– В ночь на третье июля километрах в двадцати от столицы повстречались нам партизаны. Смотрю, у дороги выстроилось несколько человек, готовых стрелять. Кто такие, в темноте сразу не разберешь. Я собрался уже открыть огонь… Подъехал ближе – одеты кто во что горазд. Значит, точно не немцы.

Вскоре раздался рев танков разведдозора. Танкисты выбрались из машин, обнялись по-братски с партизанами. «А мы знали, что вы где-то здесь, в лесу! – на радостях рассмеялись те. – Сначала накормим вас щами, потом дорогу покажем».

– Мы рассчитывали на эту встречу, – признается Суворов, – без подмоги местных жителей нам не удалось бы отыскать надежный путь через болота.

Среди партизан оказалось немало минчан, у которых в городе оставались семьи. Они-то и помогли танкистам незаметно выйти на северо-восточную окраину города – вероятно, в районе Комаровского болота.

– Жаль, не помню фамилии этих людей, да и географию города с трудом представляю, – вздыхает Дмитрий Николаевич.

Зато навсегда остался в памяти вкус партизанских щей и непритязательный уют лесной хатки, где их с такой невероятной теплотой принимали.

прокручивай

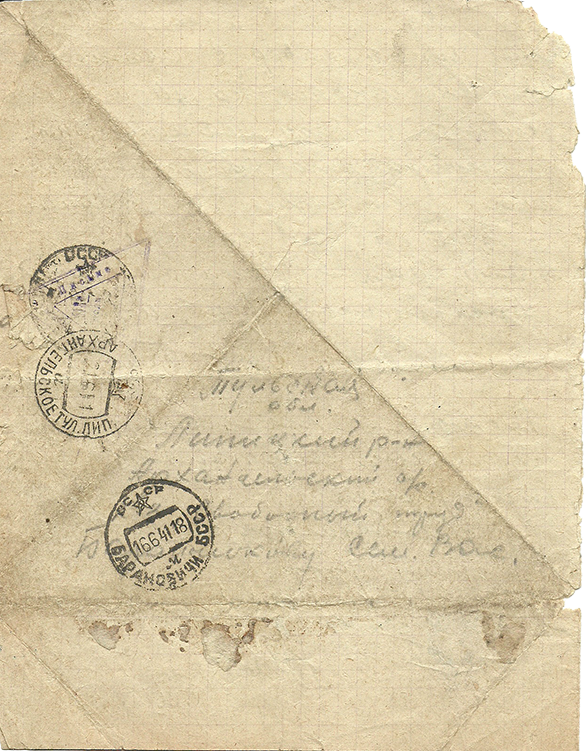

Вскоре картина разлетелась в тысячах оттисков в книгах, альбомах, школьных учебниках по всему Союзу. Вот тогда-то и узнал себя полковник бронетанковых войск Дмитрий Суворов. В 1965 году в одном из книжных магазинов Львова он приобрел 620-страничный том «Великая Отечественная война Советского Союза», выпущенный к двадцатилетию Великой Победы. Долго, не веря собственным глазам, вглядывался 39-летний ветеран Великой Отечественной в репродукцию картины, в мотоциклиста, притормозившего впереди головного танка. Левой рукой тот держит руль и цветы, правой сжимает худощавую ладонь немолодой усталой женщины, которая держится за него обеими руками и не хочет отпускать.

– Только я был на «харлее», а художник нарисовал на ирбитском «М-72». Ну да ладно, не было в послевоенном Минске американских мотоциклов, срисовал, что было под рукой. А остальное – чистая правда! Так оно все и было! – кричит в трубку Дмитрий Николаевич Суворов из далекого Екатеринбурга.

В 98 лет он ухаживает за больной женой, помогает многодетной внучке. И каждый год 9 мая въезжает на главную площадь Екатеринбурга с символическим Знаменем Победы.

Неважно, что персонажа картины Волков рисовал с другого солдата. Ход событий того памятного дня убедительно свидетельствует: прототипом мотоциклиста, изображенного на картине, был Дмитрий Суворов. Именно он впереди танков въехал в оккупированный Минск.

– Только я был на «харлее», а художник нарисовал на ирбитском «М-72». Ну да ладно, не было в послевоенном Минске американских мотоциклов, срисовал, что было под рукой. А остальное – чистая правда! Так оно все и было! – кричит в трубку Дмитрий Николаевич Суворов из далекого Екатеринбурга.

В 98 лет он ухаживает за больной женой, помогает многодетной внучке. И каждый год 9 мая въезжает на главную площадь Екатеринбурга с символическим Знаменем Победы.

Неважно, что персонажа картины Волков рисовал с другого солдата. Ход событий того памятного дня убедительно свидетельствует: прототипом мотоциклиста, изображенного на картине, был Дмитрий Суворов. Именно он впереди танков въехал в оккупированный Минск.

Младший лейтенант Фроликов принял решение атаковать, отправив рядового Суворова с донесением комбригу Лосику. После короткого боя у деревни Королев Стан бригада вышла к Степянке. «Я потом уже узнал: Фроликов вражескую противотанковую батарею смял и началась стрельба, – продолжает в своих записках ветеран. – Командир бригады сразу вперед посылает танковый батальон и со мной едет к Минску. Он дает приказ Фроликову захватить переправу, там по центру Минска идет река Свислочь и мост, он все это сделал. И рано утром бригада вошла в город Минск. Именно 4-я танковая бригада, и я – впереди на мотоцикле».

Остатки немецкого гарнизона яростно сопротивлялись. Из-за каждого угла, из подвалов и окон наши танки забрасывали гранатами, по ним стреляли из фаустпатронов. Комбриг Лосик находился на площади Свободы, и Суворов носился на мотоцикле по пылающему и гремящему Минску, обеспечивая бесперебойную связь командования с батальонами. «Приходилось как черту мотаться, – вспоминает Дмитрий Николаевич. – Здесь командир батальона требует помощи. Там рота просит срочно подкрепление».

К обеду наши танкисты вышли на западную окраину города. Вскоре было завершено окружение основных сил 4-й армии вермахта. «Таким образом, к исходу дня гор. Минск был освобожден полностью, и Москва салютовала Черняховскому и в том числе нашему 2-му Гвардейскому танковому Тацинскому корпусу», – вспоминает в своих фронтовых записках Дмитрий Николаевич.

Остатки немецкого гарнизона яростно сопротивлялись. Из-за каждого угла, из подвалов и окон наши танки забрасывали гранатами, по ним стреляли из фаустпатронов. Комбриг Лосик находился на площади Свободы, и Суворов носился на мотоцикле по пылающему и гремящему Минску, обеспечивая бесперебойную связь командования с батальонами. «Приходилось как черту мотаться, – вспоминает Дмитрий Николаевич. – Здесь командир батальона требует помощи. Там рота просит срочно подкрепление».

К обеду наши танкисты вышли на западную окраину города. Вскоре было завершено окружение основных сил 4-й армии вермахта. «Таким образом, к исходу дня гор. Минск был освобожден полностью, и Москва салютовала Черняховскому и в том числе нашему 2-му Гвардейскому танковому Тацинскому корпусу», – вспоминает в своих фронтовых записках Дмитрий Николаевич.

За освобождение Беларуси и Литвы разведчик-мотоциклист Суворов удостоился звания гвардейца и медали за «За отвагу».

– Медаль и гвардейский значок мне, пацану, вручал сам комбриг, а ведь я был боец без году неделя, – слышу гордость в голосе своего собеседника.

Командир бригады полковник Олег Александрович Лосик и командир танкового взвода младший лейтенант Дмитрий Георгиевич Фроликов были удостоены звания Героя Советского Союза. За освобождение столицы Беларуси 4-я гвардейская танковая бригада награждена орденом Красного Знамени, ей присвоено почетное наименование Минской.

Любопытно, что в наградных документах Лосика, Фроликова, Суворова и их сослуживцев освобождение Минска не упоминается.

– Медаль и гвардейский значок мне, пацану, вручал сам комбриг, а ведь я был боец без году неделя, – слышу гордость в голосе своего собеседника.

Командир бригады полковник Олег Александрович Лосик и командир танкового взвода младший лейтенант Дмитрий Георгиевич Фроликов были удостоены звания Героя Советского Союза. За освобождение столицы Беларуси 4-я гвардейская танковая бригада награждена орденом Красного Знамени, ей присвоено почетное наименование Минской.

Любопытно, что в наградных документах Лосика, Фроликова, Суворова и их сослуживцев освобождение Минска не упоминается.

Дмитрий Суворов

– В течение многих лет в военных кругах спорили о том, какая воинская часть 3 июля 1944 года вызволяла от гитлеровцев белорусскую столицу, – рассказывает заведующий Центром военной истории Беларуси Института истории НАН доктор исторических наук, профессор Алексей Литвин. – Хотя, казалось бы, все очевидно. Недаром ведь белорусское правительство в 1952 году пригласило командира 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса Алексея Бурдейного на торжественное открытие памятника Т-34 у Минского окружного дома офицеров. В 1987-м командиру 4-й гвардейской Минской танковой бригады Олегу Лосику присвоили звание почетного гражданина города Минска. Но были и другие авторитетные мнения.

По словам профессора Алексея Литвина, приказ о штурме Минска получила 5-я гвардейская танковая армия, находившаяся в тот момент в районе Жодино, но по разным причинам она не имела возможности атаковать, ввязавшись в локальные бои с врагом. Перед 2-м гвардейским Тацинским танковым корпусом такая задача не ставилась, но Алексей Бурдейный талантливо воспользовался ситуацией и за считанные часы белорусская столица была освобождена.

Как утверждает известный военный историк, очевидный факт очень долго не признавали даже после того, как представитель Ставки Верховного Главнокомандования в операции «Багратион» маршал Советского Союза Александр Василевский в 1974 году в своих мемуарах подчеркнул: «Действительно, первыми в столицу Белоруссии 3 июля 1944 года ворвались танкисты. Но то были воины не 5-й гвардейской танковой армии, а 2-го гвардейского танкового корпуса А.С. Бурдейного».

Дискуссия, по словам Алексея Литвина, активизировалась в конце 1970-х, затем в начале 1990-х. Окончательную точку в ней поставили лишь после того, как на сайте «Память народа» Департамент Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества разместил оцифрованную копию журнала боевых действий 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. В нем Бурдейный собственной рукой написал: «В 8.00 3.7.44 г. части 2 гв. танкового корпуса в результате решительного наступления и обходного маневра овладели мощным узлом сопротивления немцев на западном направлении – столицей Белоруссии г. Минск».

Красноармеец Дмитрий Суворов в этой записи не упоминается, но именно он был впереди решительного обходного маневра. На мотоцикле он с танковым разведдозором проехал сотню километров, рискуя в любое мгновение напороться на немцев. Первым ворвался в оккупированный город. Не прикрытый броней, как его сослуживцы, под шквальным огнем промчался по Коммунальной (нынешней Богдановича) до самого центра Минска. Первым проехал по Лавскому мосту, который необходимо было захватить, прежде чем немцы его заминируют. Первым въехал на площадь Свободы и в течение дня, рискуя жизнью, сумел обеспечить связь комбрига Лосика с командирами танковых батальонов.

Да, за этот подвиг солдата наградили лишь медалью. Провоевав с десяток дней, по всем тогдашним правилам он не мог рассчитывать на большее. После успешного штурма Минска в рядах 2-го гвардейского танкового корпуса он участвовал в наступлении на Ивенец, освобождал Литву и окончил войну в Кёнигсберге. За проявленный в боях героизм Дмитрия Суворова дважды награждали орденом Красной Звезды, его грудь украсила и медаль «За боевые заслуги». После Победы гвардии ефрейтор – вот ирония судьбы! – сменил мотоцикл на танк. Окончив Саратовское танковое училище, служил на различных офицерских должностях, в 1976 году вышел в отставку в звании полковника.

По словам профессора Алексея Литвина, приказ о штурме Минска получила 5-я гвардейская танковая армия, находившаяся в тот момент в районе Жодино, но по разным причинам она не имела возможности атаковать, ввязавшись в локальные бои с врагом. Перед 2-м гвардейским Тацинским танковым корпусом такая задача не ставилась, но Алексей Бурдейный талантливо воспользовался ситуацией и за считанные часы белорусская столица была освобождена.

Как утверждает известный военный историк, очевидный факт очень долго не признавали даже после того, как представитель Ставки Верховного Главнокомандования в операции «Багратион» маршал Советского Союза Александр Василевский в 1974 году в своих мемуарах подчеркнул: «Действительно, первыми в столицу Белоруссии 3 июля 1944 года ворвались танкисты. Но то были воины не 5-й гвардейской танковой армии, а 2-го гвардейского танкового корпуса А.С. Бурдейного».

Дискуссия, по словам Алексея Литвина, активизировалась в конце 1970-х, затем в начале 1990-х. Окончательную точку в ней поставили лишь после того, как на сайте «Память народа» Департамент Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества разместил оцифрованную копию журнала боевых действий 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. В нем Бурдейный собственной рукой написал: «В 8.00 3.7.44 г. части 2 гв. танкового корпуса в результате решительного наступления и обходного маневра овладели мощным узлом сопротивления немцев на западном направлении – столицей Белоруссии г. Минск».

Красноармеец Дмитрий Суворов в этой записи не упоминается, но именно он был впереди решительного обходного маневра. На мотоцикле он с танковым разведдозором проехал сотню километров, рискуя в любое мгновение напороться на немцев. Первым ворвался в оккупированный город. Не прикрытый броней, как его сослуживцы, под шквальным огнем промчался по Коммунальной (нынешней Богдановича) до самого центра Минска. Первым проехал по Лавскому мосту, который необходимо было захватить, прежде чем немцы его заминируют. Первым въехал на площадь Свободы и в течение дня, рискуя жизнью, сумел обеспечить связь комбрига Лосика с командирами танковых батальонов.

Да, за этот подвиг солдата наградили лишь медалью. Провоевав с десяток дней, по всем тогдашним правилам он не мог рассчитывать на большее. После успешного штурма Минска в рядах 2-го гвардейского танкового корпуса он участвовал в наступлении на Ивенец, освобождал Литву и окончил войну в Кёнигсберге. За проявленный в боях героизм Дмитрия Суворова дважды награждали орденом Красной Звезды, его грудь украсила и медаль «За боевые заслуги». После Победы гвардии ефрейтор – вот ирония судьбы! – сменил мотоцикл на танк. Окончив Саратовское танковое училище, служил на различных офицерских должностях, в 1976 году вышел в отставку в звании полковника.

Дмитрий Суворов, курсант училища, 1946 г.

прокручивай

В Екатеринбурге, где он прожил почти полстолетия, Суворова чтят, у нас почти не знают, хотя этот замечательный человек заслуживает нашей глубокой благодарности. Картина «Минск. 3 июля 1944 года» – красноречивое напоминание о подвиге юного разведчика-мотоциклиста. Других связанных с ним предметов в наших музеях нет, но и этого полотна вполне достаточно.

– Созданная Валентином Волковым картина не просто собирательный образ, по сути, это исторический документ, – убежден профессор Литвин. – На ней нет никого и ничего случайного.

Даже женщина, держащая Суворова за руку и увлеченно с ним беседующая, – вполне реальное историческое лицо, и она сама позировала художнику. Это минская подпольщица Мершиде Волотовская. В 1941–1942 годах, работая инженером на молочном заводе, она, по словам профессора Литвина, спасла семью Волкова от голода. То, что живописец поместил ее рядом с мотоциклистом, – знак особой достоверности этого фрагмента. Дмитрий Суворов изображен впереди танковой колонны, и это полностью соответствует исторической правде.

– Созданная Валентином Волковым картина не просто собирательный образ, по сути, это исторический документ, – убежден профессор Литвин. – На ней нет никого и ничего случайного.

Даже женщина, держащая Суворова за руку и увлеченно с ним беседующая, – вполне реальное историческое лицо, и она сама позировала художнику. Это минская подпольщица Мершиде Волотовская. В 1941–1942 годах, работая инженером на молочном заводе, она, по словам профессора Литвина, спасла семью Волкова от голода. То, что живописец поместил ее рядом с мотоциклистом, – знак особой достоверности этого фрагмента. Дмитрий Суворов изображен впереди танковой колонны, и это полностью соответствует исторической правде.

Валенти Волков на фоне своего полотна

Как порой бывает, судьба знаменитого полотна оказалась непростой. В 1978 году после республиканской выставки во Дворце искусства оно бесследно исчезло. Сын живописца, художник-иллюстратор Анатолий Волков пытался выяснить, куда подевалась картина покойного отца, но так ничего и не добился. Лишь в начале 1990-х внук живописца Сергей Волков получил из Национального художественного музея ответ, что холст хранится в запасниках и якобы требует дорогостоящей реставрации.

Впоследствии выяснилось, что картина все это время находилась в отличном состоянии, но были другие причины держать ее взаперти. Скорее всего, в разгар уже упоминавшейся дискуссии кто-то заметил, что командир на танке слишком похож на Олега Лосика, и порекомендовал убрать полотно с глаз долой почти на тридцать лет.

Судьбу знаменитой картины решил Президент.

Впоследствии выяснилось, что картина все это время находилась в отличном состоянии, но были другие причины держать ее взаперти. Скорее всего, в разгар уже упоминавшейся дискуссии кто-то заметил, что командир на танке слишком похож на Олега Лосика, и порекомендовал убрать полотно с глаз долой почти на тридцать лет.

Судьбу знаменитой картины решил Президент.

В 2006 году в присутствии телевидения и множества официальных лиц полотно сняли с барабана и водрузили на подготовленное место в новом корпусе

Национального художественного музея. Прежний зал «потерялся» при перепланировках. Возрождение прославленного холста стало сенсацией, событием государственного масштаба. По горячим следам музей организовал «выставку одной картины», к ней потянулись толпы взрослых и детей. Секрет ее притягательности не только в выдающемся мастерстве художника, сумевшего средствами живописи рассказать о том памятном дне. Главная сила картины в правде – в правде факта и глубинной, окончательной правде о том, что войну с фашизмом выиграл и вынес на своих плечах советский народ.

– Жаль, я никогда не видел картину Волкова воочию, – вздыхает Дмитрий Николаевич Суворов, – и теперь уже не увижу.

Мы на мгновение с ним замолкаем.

– А какой все-таки самый памятный день в вашей жизни? – спрашиваю я.

– Конечно же, 3 июля 1944 года! День освобождения Минска…

Национального художественного музея. Прежний зал «потерялся» при перепланировках. Возрождение прославленного холста стало сенсацией, событием государственного масштаба. По горячим следам музей организовал «выставку одной картины», к ней потянулись толпы взрослых и детей. Секрет ее притягательности не только в выдающемся мастерстве художника, сумевшего средствами живописи рассказать о том памятном дне. Главная сила картины в правде – в правде факта и глубинной, окончательной правде о том, что войну с фашизмом выиграл и вынес на своих плечах советский народ.

– Жаль, я никогда не видел картину Волкова воочию, – вздыхает Дмитрий Николаевич Суворов, – и теперь уже не увижу.

Мы на мгновение с ним замолкаем.

– А какой все-таки самый памятный день в вашей жизни? – спрашиваю я.

– Конечно же, 3 июля 1944 года! День освобождения Минска…

Дмитрий Суворов, 2024 г.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента

© 2024 БЕЛТА

Ссылка на источник обязательна.

Ссылка на источник обязательна.

Руководство БССР постоянно торопило Волкова. Однажды в мастерскую живописца пожаловал председатель Совета Министров БССР Пантелеймон Пономаренко. Этот осанистый человек неспешно поднялся по деревянной лестнице. Мастерская занимала половину полуразрушенной мельницы. За стеной Заир Азгур трудился над монументальной скульптурой Сталина.

В неотапливаемом помещении из красного кирпича царил глубокий полумрак. Недописанный холст освещался громадным прожектором, он создавал иллюзию солнечного света. Армейские дизель-генераторы шумели как аэроплан на взлете. Пономаренко, молча бросив взгляд на картину, махнул рукой и вышел из мастерской. Больше художника никто не беспокоил.

Десятилетие спустя на посту министра культуры СССР Пантелеймон Пономаренко с энтузиазмом поддержал строительство Государственного художественного музея БССР в Минске. В одном из лучших залов разместили картину Валентина Волкова и десятки подготовительных рисунков и этюдов, которые создал Мастер в процессе работы над своим полотном.

В неотапливаемом помещении из красного кирпича царил глубокий полумрак. Недописанный холст освещался громадным прожектором, он создавал иллюзию солнечного света. Армейские дизель-генераторы шумели как аэроплан на взлете. Пономаренко, молча бросив взгляд на картину, махнул рукой и вышел из мастерской. Больше художника никто не беспокоил.

Десятилетие спустя на посту министра культуры СССР Пантелеймон Пономаренко с энтузиазмом поддержал строительство Государственного художественного музея БССР в Минске. В одном из лучших залов разместили картину Валентина Волкова и десятки подготовительных рисунков и этюдов, которые создал Мастер в процессе работы над своим полотном.

А вот фрагмент воспоминаний командира 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса Алексея Бурдейного: «В 5 часов утра полковник О.А. Лосик доложил, что бригада ведет бой на улицах Минска. К 6 утра все главные силы корпуса вели бой в городе. К 10 часам наши бригады громили противника в центральной и западной частях Минска. К середине дня корпус вышел из города, заняв отведенные ему рубежи западнее Минска. Столица Беларуси была наша».

Память Суворова до мелочей сохранила многие события того дня. Отступавшие немцы старались нанести городу максимальный ущерб. Когда танки с мотоциклистом впереди въехали на площадь Свободы, здесь пылал большой магазин, повсюду были перевернутые машины и трамвай. Гитлеровцы взрывали и жгли прежде всего здания, где располагались немецкие учреждения. Огромный урон городской инфраструктуре нанесла вражеская бомбежка вечером 3 июля 1944 года. И предотвратить это варварство было никак невозможно.

– Но главное, в городе все еще оставались враги, – продолжает Дмитрий Николаевич Суворов. – Их зачисткой занималась 11-я гвардейская армия Кузьмы Никитовича Галицкого.

Память Суворова до мелочей сохранила многие события того дня. Отступавшие немцы старались нанести городу максимальный ущерб. Когда танки с мотоциклистом впереди въехали на площадь Свободы, здесь пылал большой магазин, повсюду были перевернутые машины и трамвай. Гитлеровцы взрывали и жгли прежде всего здания, где располагались немецкие учреждения. Огромный урон городской инфраструктуре нанесла вражеская бомбежка вечером 3 июля 1944 года. И предотвратить это варварство было никак невозможно.

– Но главное, в городе все еще оставались враги, – продолжает Дмитрий Николаевич Суворов. – Их зачисткой занималась 11-я гвардейская армия Кузьмы Никитовича Галицкого.